地质与钻孔应用软件

煤矿地质构造异常区科普

/ 煤矿地质构造异常区:识别、危害与防治科普 /

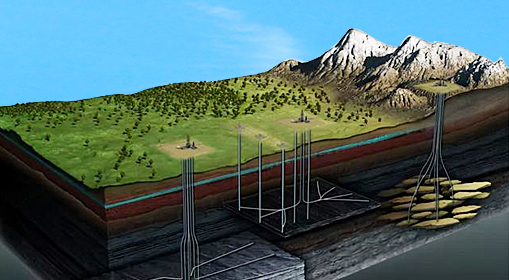

煤矿地质构造异常区,堪称煤矿井下的“多事之地”,像断层、陷落柱、褶曲等异常构造,往往带来围岩破碎、顶板淋水、应力集中等一系列棘手问题,严重威胁着生产安全与人员生命。以下,我将结合《煤矿地质工作细则》《煤矿安全规程》《煤矿安全风险预控管理体系规范》等核心标准,为大家揭开地质构造异常区的神秘面纱,并分享行之有效的防治方法。

1

地质构造异常区,简单来说,就是因地壳运动或后期地质作用,导致岩层形态、结构与正常情况不同的区域。这些区域在煤矿开采中犹如“隐形陷阱”,一旦处理不当,极易引发各类事故。依据《煤矿地质工作细则》,常见的地质构造异常区主要有以下三类:

1.1

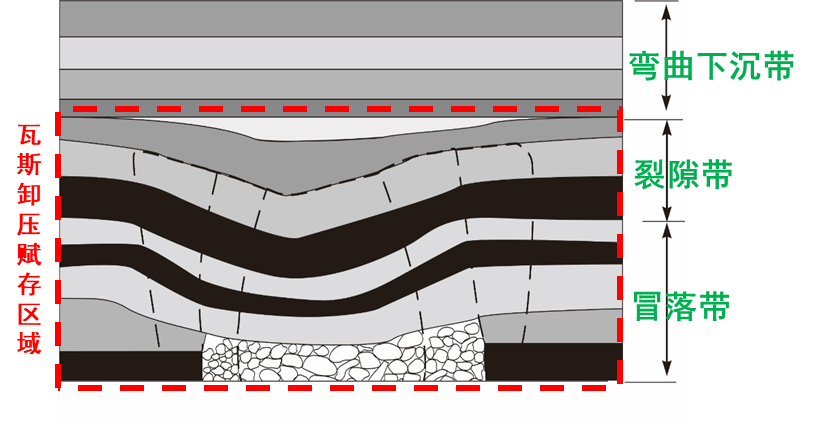

(一)断层:地下岩层的“断裂带”

断层是指岩层受力发生破裂,两侧岩块发生显著位移的地质构造。就好比地下岩层被一把巨大的“剪刀”剪断并错开。在煤矿井下,断层的存在会造成诸多麻烦:

•围岩破碎与顶板隐患:断层附近的岩石,由于受到强大应力作用,完整性遭到破坏,变得破碎不堪。这使得巷道掘进和工作面开采时,顶板难以支护,冒顶事故发生的概率大幅增加。例如,2022 年山西某煤矿在掘进过程中遭遇一条落差 5 米的断层,围岩破碎严重,尽管采取了加强支护措施,但仍发生了小规模冒顶,所幸未造成人员伤亡。

•顶板淋水风险:断层可能成为地下水的通道,地表水或含水层中的水顺着断层裂隙渗透到井下,导致顶板淋水现象加剧。大量淋水不仅影响作业环境,降低工作效率,还会进一步软化围岩,削弱顶板稳定性。

•应力集中危害:断层改变了原有的地层应力分布,在其附近形成应力集中区域。当采掘活动接近这些区域时,煤岩体承受的应力超过其极限强度,容易引发冲击地压等动力灾害,对设备和人员安全构成巨大威胁。

根据《煤矿地质工作细则》规定,井工煤矿必须查明落差≥5m 的断层,露天煤矿需查明影响边坡稳定的断层,采用钻探、物探等手段详细了解断层的产状、落差、导水性等参数,为后续开采方案制定提供依据。

1.2

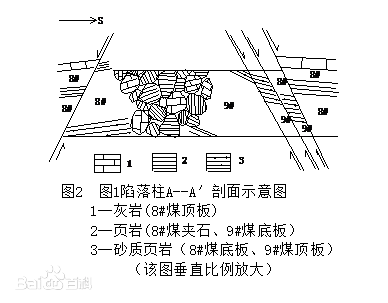

(二)陷落柱:地下的“神秘漏斗”

陷落柱是由于地下岩溶空洞塌陷,上覆岩层随之垮落而形成的柱状构造,形似一个巨大的“漏斗”从地下向上延伸。在煤矿开采中,陷落柱带来的危害不容小觑:

•破坏煤层连续性:陷落柱内部通常为杂乱无章的破碎岩块,没有可采煤层。一旦采掘工作面遇到陷落柱,煤层连续性被破坏,不仅煤炭资源损失严重,还可能导致采掘设备损坏,生产中断。例如,河南某煤矿在回采过程中遭遇一个直径 30 米的陷落柱,直接导致该区域煤层无法正常开采,被迫调整开采布局,造成了巨大的经济损失。

•引发水害事故:陷落柱可能沟通不同含水层,甚至与地表水相连,成为水害的导水通道。当采掘揭露陷落柱时,若未提前做好防治水措施,极有可能引发突水事故,淹没巷道和工作面。

《煤矿地质工作细则》明确要求,对于水文地质复杂矿井,必须采用三维地震、瞬变电磁等先进技术,查明直径≥20m 的陷落柱,并通过钻探验证其导水性,严禁在未探明陷落柱情况的区域盲目进行采掘作业。

1.3

(三)褶曲:煤层的“扭曲变形”

褶曲是岩层受力发生的弯曲变形,就像把原本平整的煤层“揉皱”了一样。褶曲构造在煤矿中较为常见,其对开采的影响主要体现在以下方面:

•顶板稳定性问题:在褶曲的轴部,岩层受到强烈挤压,岩石破碎,顶板完整性差,容易发生冒顶事故。同时,褶曲使煤层厚度和产状发生变化,给支护设计和开采工艺选择带来困难。例如,山东某煤矿在开采过程中遇到一个背斜褶曲,轴部煤层变薄,顶板破碎,为了保证安全生产,不得不加强支护并调整采煤工艺,增加了开采成本和难度。

•应力集中现象:褶曲构造改变了地层应力分布,在轴部和转折端等部位形成应力集中区。当采掘活动进入这些区域时,煤岩体在高应力作用下,容易发生片帮、冒顶等事故,严重时可能引发冲击地压。

根据《煤矿安全规程》,开采受褶曲影响的煤层时,必须提前编制专项开采设计,对顶板稳定性和应力分布进行详细分析,采取针对性的支护和开采措施,确保安全生产。

2

地质构造异常区的存在,给煤矿安全生产带来了多方面的严峻挑战,依据《煤矿安全风险预控管理体系规范》,这些危害主要体现在以下几个关键方面:

2.1

(一)顶板事故频发

围岩破碎和顶板淋水使得顶板稳定性大幅降低,在地质构造异常区,顶板事故发生率远高于正常区域。破碎的围岩难以有效支撑顶板,加上淋水软化作用,顶板随时可能垮塌。据统计,因地质构造异常导致的顶板事故,在煤矿顶板事故总数中占比高达 30%以上,严重威胁着井下作业人员的生命安全。

2.2

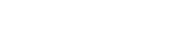

(二)瓦斯灾害风险增大

断层、褶曲等构造可能成为瓦斯运移的通道和聚集场所。在这些异常区,瓦斯浓度容易出现异常升高现象,增加了瓦斯爆炸和瓦斯突出的风险。例如,在高瓦斯矿井中,当采掘工作面接近导气断层时,瓦斯浓度可能在短时间内急剧上升,若不能及时发现和处理,极易引发瓦斯事故。

2.3

(三)水害威胁加剧

陷落柱、断层等构造若沟通含水层或老空区,会导致大量水涌入井下,造成突水、透水事故。水害事故来势凶猛,破坏力巨大,可能瞬间淹没巷道、冲毁设备,对矿井安全生产造成毁灭性打击。近年来,因地质构造引发的水害事故时有发生,给煤矿企业带来了惨重的损失。

2.4

(四)冲击地压风险提升

应力集中是地质构造异常区的显著特征之一,在高应力作用下,煤岩体储能增加,当达到一定程度时,就可能引发冲击地压。冲击地压具有突发性和强大的破坏力,会造成巷道严重变形、设备损坏,甚至导致人员伤亡。例如,2021 年辽宁某煤矿在开采过程中,由于工作面处于地质构造应力集中区域,发生了冲击地压事故,造成巷道变形严重,部分设备报废,所幸人员及时撤离,未造成重大伤亡。

3

面对地质构造异常区带来的诸多危害,煤矿企业必须依据相关规范标准,采取科学有效的防治措施,构建全方位的安全保障体系:

3.1

(一)精准探测:提前锁定异常区域

1.物探技术先行:采用三维地震勘探、瞬变电磁法、地质雷达等先进物探技术,对煤矿井田范围内的地质构造进行全面扫描。三维地震勘探能够清晰地揭示地层结构和构造形态,瞬变电磁法可有效探测地下含水构造和断层分布,地质雷达则适用于近距离精细探测。通过多种物探技术联合应用,能够快速、准确地圈定地质构造异常区的大致范围。

2.钻探验证补充:在物探圈定的异常区域,布置验证钻孔进行钻探。通过取芯分析,详细了解岩层岩性、断层产状、陷落柱内部结构等信息,为后续防治措施制定提供准确数据。例如,对于疑似断层区域,通过钻探取芯可以确定断层的落差、断层面特征以及两盘岩性变化,从而判断断层的导水性和对开采的影响程度。

3.动态监测跟进:建立地质构造动态监测系统,利用传感器实时监测地质构造异常区的顶板位移、应力变化、瓦斯浓度、水位等参数。一旦数据出现异常,系统立即发出预警,为及时采取应对措施提供依据。例如,在断层附近安装顶板离层仪和应力传感器,实时掌握顶板稳定性和应力变化情况;在陷落柱周边布置瓦斯传感器和水位传感器,监测瓦斯和水害隐患。

3.2

(二)合理开采:优化方案降低风险

1.调整开采顺序:根据地质构造分布情况,合理规划开采顺序。优先开采地质条件相对简单的区域,为后续开采复杂区域积累经验和创造有利条件。例如,对于存在多个断层的采区,可以先开采远离断层的区域,再逐步向断层附近推进,同时加强对断层区域的监测和防护。

2.优化开采工艺:针对不同的地质构造异常区,选择合适的开采工艺。在围岩破碎的断层附近,采用短掘短支、超前支护等工艺,减少顶板暴露时间和面积;在褶曲区域,根据煤层厚度和产状变化,灵活调整采煤机割煤参数和支架支护方式,确保开采安全高效。

3.留设保护煤柱:对于导水断层、陷落柱等可能引发水害和其他灾害的构造,严格按照《煤矿安全规程》和《煤矿防治水细则》要求,留设足够尺寸的保护煤柱,阻断灾害传播路径。例如,对于导水断层,煤柱宽度应根据断层落差、含水层水压等因素通过计算确定,确保煤柱能够有效阻挡水害和应力传递。

3.3

(三)强化支护:保障顶板安全稳定

1.加强支护设计:根据地质构造异常区的具体情况,进行针对性的支护设计。在围岩破碎、应力集中区域,采用高强度锚杆、锚索联合支护,并增加支护密度。例如,在断层附近巷道,将锚杆长度增加、直径加粗,锚索间距缩小,确保支护系统能够有效支撑顶板。

2.采用联合支护方式:结合巷道实际情况,采用多种支护方式相结合。如在破碎顶板区域,采用锚网索支护的基础上,增设钢带、工字钢支架等刚性支护,形成联合支护体系,提高支护效果。

3.及时支护与加强维护:严格执行“先支护、后掘进”原则,确保巷道掘进后及时进行支护。同时,加强对支护设施的日常检查和维护,发现问题及时处理。对于受采动影响或地质条件变化导致支护失效的区域,及时进行修复和加强支护。

3.4

(四)防治水害:切断水害传播途径

1.水文地质勘查:加强对地质构造异常区的水文地质勘查工作,详细查明含水层分布、水位、水压以及构造导水性等情况。通过建立水文地质模型,预测水害发生的可能性和危害程度,为防治水措施制定提供科学依据。

2.探放水措施:在采掘作业前,严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则,进行探放水作业。采用物探、钻探相结合的方法,提前探明前方水情,若发现积水区,及时采取放水、注浆封堵等措施,消除水害隐患。例如,在接近陷落柱或导水断层前,施工多个探放水钻孔,确保将积水提前疏放或封堵,防止突水事故发生。

3.排水系统建设:完善矿井排水系统,确保排水能力满足最大涌水量要求。配备足够数量的排水泵、排水管路,并定期进行检修和维护,保证排水系统在水害发生时能够正常运行。同时,在井下关键位置设置防水闸门,当发生突水事故时,能够及时关闭防水闸门,控制水害蔓延范围。

3.5

(五)瓦斯治理:消除瓦斯爆炸隐患

1.瓦斯监测监控:在地质构造异常区,加密瓦斯传感器布置,提高瓦斯监测频率,实现对瓦斯浓度的实时、精准监测。一旦瓦斯浓度超过预警值,立即发出警报,并采取相应措施,如停止作业、加强通风等,防止瓦斯积聚和爆炸事故发生。

2.瓦斯抽采利用:对于高瓦斯矿井或瓦斯异常区域,建立瓦斯抽采系统,提前对瓦斯进行抽采。通过地面钻孔抽采、井下顺层钻孔抽采、穿层钻孔抽采等多种方式,降低煤层瓦斯含量和压力,减少瓦斯涌出量。同时,积极推进瓦斯综合利用,将抽采的瓦斯用于发电、供暖等,实现资源回收利用。

3.通风管理优化:优化矿井通风系统,确保通风顺畅,风量分配合理。在地质构造异常区,根据瓦斯涌出情况和通风阻力变化,及时调整通风设施,增加通风量,稀释瓦斯浓度。例如,在断层附近巷道,合理设置风门、风桥等通风设施,保证风流稳定,有效排出瓦斯。

4

煤矿地质构造异常区因其复杂性和潜在危险性,始终是煤矿安全生产的重点防范对象。通过对断层、陷落柱、褶曲等异常构造的准确识别,对其带来的围岩破碎、顶板淋水、应力集中等危害的深入了解,并严格按照《煤矿地质工作细则》《煤矿安全规程》《煤矿安全风险预控管理体系规范》等规范标准,采取精准探测、合理开采、强化支护、防治水害、瓦斯治理等一系列科学有效的防治措施,我们能够最大程度降低地质构造异常区对煤矿安全生产的影响。作为地质工程师,作者呼吁煤矿企业高度重视地质构造异常区的管理,将各项防治措施落到实处,加强员工培训,提高全员对地质构造异常区危害的认识和应对能力。只有这样,我们才能有效防范各类事故发生,守护好煤矿安全生产的底线,保障矿工的生命安全和企业的可持续发展。希望通过今天的科普,大家对煤矿地质构造异常区有了更清晰的认识,共同为煤矿安全生产贡献力量。