地质与钻孔应用软件

煤矿异温区科普

/ 煤矿异温区科普:精准控温防风险,系统监测筑防线 /

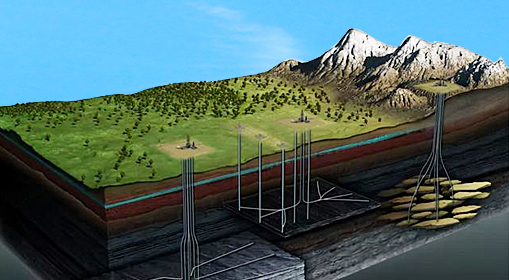

异温区(温度异常区域)是煤矿安全生产中典型的“隐性风险点”——井工煤矿井下因煤自燃、地热形成的高温区,北方露天矿冬季因严寒形成的低温区,若管控不当,轻则导致设备故障、生产中断,重则引发火灾、冻融坍塌等重大事故。据国家矿山安全监察局数据,近五年全国煤矿因异温区管理疏漏引发的事故中,火灾占比 23%、冻融相关事故占比 18%。今天,我将结合《煤矿安全规程》《煤矿安全风险预控管理体系规范》《煤矿地质工作细则》等核心标准,从“风险识别-系统监测-精准防控”三个维度,重新解读煤矿异温区的安全管理要点,尤其聚焦温度监测系统的差异化设计与落地应用。

1

煤矿异温区并非单一类型的温度异常区域,而是根据温度偏离范围、形成场景分为“高温异温区”和“低温异温区”,两类区域的风险本质、影响范围差异显著,需按《煤矿安全规程》要求分类管控。

1.1

(一)高温异温区:煤自燃与设备过热的“风险源”

高温异温区指温度持续超过 30℃的井下区域(机电硐室超 34℃),多集中在井工煤矿采空区、煤巷掘进工作面、深部机电硐室,核心风险指向“火灾”,其形成与危害需结合地质条件和开采活动综合判断:

1.核心成因:

◦煤自燃主导型:采空区遗煤(厚度>0.5m)与空气接触发生氧化反应,释放热量(Ⅰ类容易自燃煤层初期升温速率可达 1℃/天),若密闭漏风、热量无法散出,温度会逐步攀升至 60℃以上(自然发火临界值),如 2023 年山西某矿采空区,因遗煤氧化导致局部温度达 72℃,引发煤层冒烟;

◦设备散热型:井下变压器、综采设备变频器等大功率设备,长期超负荷运行会导致散热不良,周边环境温度升高,如河南某矿综采工作面变频器故障,导致周边 10 米范围内温度达 38℃,险些引燃电缆绝缘层;

◦地热源叠加型:开采深度超 800 米的矿井,受地热影响(每向下 100 米地温升高 2-3℃),叠加设备散热,易形成高温环境,如安徽某矿 1200 米水平工作面,原始地温达 31℃,夏季作业时温度超 33℃。

2.规范要求:《煤矿安全规程》第 260 条明确规定,井下采掘工作面空气温度超 30℃、机电硐室超 34℃时,必须立即停止作业;采空区温度超 60℃时,需按“自然发火隐患”启动专项处置程序,严禁冒险作业。

1.2

(二)低温异温区:冻融破坏与设备失效的“诱因”

低温异温区指温度持续低于 0℃的煤矿作业区域,主要集中在北方露天煤矿采场、排土场,以及井工煤矿井口、浅部通风巷道,核心风险指向“冻融破坏”,其影响需结合地域气候与工程特性分析:

1.核心成因:

◦自然环境主导型:我国东北、内蒙古等北方地区,冬季露天矿环境温度常降至-15℃以下,极端低温达-30℃,设备管路、液压系统易冻结,如 2022 年内蒙古某露天矿,-25℃低温导致 8 台矿用卡车柴油冻结,采剥作业中断 2 天;

◦通风散热叠加型:井工煤矿井口因冷热空气交换,冬季易形成“低温带”,浅部巷道(-200 米以上)受通风影响,温度可降至-5℃以下,巷道壁淋水结冰,如辽宁某矿-150 米水平巷道,冬季结冰厚度达 5 厘米,影响行人与设备通行。

2.规范要求:《煤矿安全规程》第 542 条强制规定,露天煤矿冬季作业环境温度低于-15℃时,必须采取设备保温、人员防寒等专项措施;井工煤矿井口需设置暖风装置,确保入井风温不低于 2℃,防止井口结冰堵塞巷道。

2

结合《煤矿安全风险预控管理体系规范》(AQ/T1093-2011)的风险分级标准,异温区的危害已远超“温度异常”本身,而是延伸至设备、人员、生产系统乃至生态环境,且均属于“重大风险”范畴,需重点防范。

2.1

(一)高温异温区:火灾与连锁灾害

1.煤自燃火灾:这是高温异温区最严重的危害,采空区遗煤自燃会释放一氧化碳(浓度可达 0.01%以上)、二氧化硫等有毒气体,同时引发煤层燃烧,烧毁井下电缆、设备,如 2022 年陕西某矿采空区高温异温区未及时处置,导致遗煤自燃,烧毁井下电缆 300 余米,停产 12 天,直接经济损失超 800 万元;

2.人员健康威胁:井下高温环境会导致人员中暑,出现头晕、恶心、意识模糊等症状,若未及时转移至阴凉区域,可能引发热射病(致死率超 50%),2021 年河南某矿工作面温度达 33℃,未启动降温措施,导致 2 名矿工中暑晕倒,其中 1 人确诊热射病;

3.设备性能衰减:高温会加速机电设备绝缘层老化,降低设备使用寿命,如井下变压器在 35℃环境下运行,绝缘寿命会缩短 40%,且易出现短路故障,引发电气火灾。

2.2

(二)低温异温区:冻融与衍生问题

1.设备冻损故障:露天矿设备液压管、水管在低温下会冻结破裂,发动机因柴油凝固无法启动,如 2023 年黑龙江某露天矿,-22℃低温导致 5 台挖掘机液压管冻裂,维修耗时 3 天,影响采剥量 1.2 万吨;

2.巷道冻融破坏:井工煤矿浅部巷道冬季结冰,春季升温后冰体融化,会导致巷道围岩淋水、强度降低,形成裂隙,如辽宁某矿-100 米水平巷道,因冻融循环出现 20 余处裂隙,最大宽度达 8 毫米,顶板稳定性显著下降,被迫停止掘进进行注浆加固;

3.人员安全隐患:低温环境下,人员暴露皮肤易冻伤(-10℃以下暴露 10 分钟即可造成轻度冻伤),巷道地面结冰会导致人员滑倒摔伤,2021 年内蒙古某矿,1 名矿工因井口路面结冰滑倒,造成股骨骨折,休养 3 个月。

3

异温区防控的关键在于“精准监测、提前预警”,但不同类型异温区的监测需求差异显著,不能采用“一刀切”的监测方案。需结合《煤矿安全规程》《安全监控》相关标准,针对高温、低温场景设计差异化的温度监测系统,确保数据精准、预警及时。

3.1

(一)高温异温区:“温度+气体”双参数监测系统

高温异温区的核心风险是煤自燃,因此监测系统需同时关注“温度变化”和“标志性气体浓度”,构建“双参数联动预警”机制,具体设计需符合以下要求:

1.监测点布设(各矿井情况不同,以下参数仅供参考):

◦采空区:在采空区密闭墙外 1 米处布设“温度-一氧化碳复合传感器”,传感器需嵌入墙体 0.5 米(避免环境温度干扰),每 50 米布设 1 个,重点监测采空区内部温度(测量范围-20℃-120℃,精度±0.5℃)和一氧化碳浓度(测量范围 0-0.05%,精度±0.0005%);

◦机电硐室:在变压器、变频器等大功率设备周边 1 米内布设“耐高温温度传感器”(测量范围-40℃-85℃,精度±0.3℃),每台设备对应 1 个传感器,同时在硐室回风巷布设 1 个总温度传感器,监测整体环境温度;

◦深部工作面:在工作面进、回风巷口,以及工作面中部布设温度传感器,测量范围-20℃-60℃,精度±0.5℃,实时监测工作面温度变化。

2.预警阈值设定:

◦黄色预警:采空区温度>30℃或一氧化碳浓度>0.0024%,机电硐室温度>30℃,工作面温度>28℃;

◦红色预警:采空区温度>60℃或一氧化碳浓度>0.005%,机电硐室温度>34℃,工作面温度>30℃;

◦预警触发后,系统需立即通过隐患排查预警平台推送信息至矿调度室、安全生产科,同时触发井下声光报警(如硐室红色警示灯闪烁、语音播报“高温预警,立即撤离”)。

3.数据传输与分析:

◦传感器数据需采用“有线+无线”双传输方式(井下复杂环境避免单一传输故障),每 3 分钟上传 1 次至平台;

◦平台需通过 AI 算法分析温度变化趋势,如采空区温度日均升幅>0.5℃,即使未达预警阈值,也需推送“风险提示”,提前介入排查(如检查密闭是否漏风、遗煤是否过多)。

3.2

(二)低温异温区:“环境+设备”多维度监测系统

低温异温区的核心风险是设备冻损和巷道结冰,因此监测系统需同时关注“环境温度”“设备管路温度”和“巷道湿度”,构建“多维度协同监测”机制,具体设计需符合以下要求:

1.监测点布设(各矿井情况不同,以下参数仅供参考):

◦露天矿采场:在采场作业面、排土场坡道、设备停车场布设“低温环境温度传感器”(测量范围-40℃-60℃,精度±0.5℃),每 100 米布设 1 个,同时在矿用卡车、挖掘机的液压管、水箱上粘贴“接触式温度传感器”(测量范围-55℃-125℃,精度±0.3℃),实时监测设备关键部位温度;

◦井工煤矿井口及浅部巷道:在井口房、-200 米水平巷道入口、巷道淋水点布设“温度-湿度复合传感器”(温度测量范围-40℃-60℃,湿度测量范围 0-100%RH,精度分别为±0.5℃、±3%RH),每 30 米布设 1 个,重点监测巷道壁是否存在结冰条件(温度<0℃且湿度>80%RH 时易结冰)。

2.预警阈值设定:

◦黄色预警:露天矿环境温度<-10℃或设备管路温度<-5℃,井口风温<5℃或巷道温度<2℃且湿度>80%RH;

◦红色预警:露天矿环境温度<-15℃或设备管路温度<-10℃,井口风温<2℃或巷道温度<0℃且湿度>80%RH;

◦预警触发后,系统需推送信息至设备管理科、运输队,提醒启动防冻措施(如设备预热、井口暖风房加大功率、巷道撒盐除冰)。

3.数据传输与分析:

◦露天矿传感器需采用“抗低温无线传输模块”(工作温度-40℃-70℃),避免低温导致传输故障,数据每 5 分钟上传 1 次;

◦平台需关联天气预报数据,当预测未来 24 小时环境温度<-15℃时,提前 6 小时推送“防冻准备提示”,督促提前为设备添加防冻液、包裹保温棉。

4

温度监测系统是异温区防控的“眼睛”,但要真正消除风险,还需结合《煤矿安全规程》《煤矿安全风险预控管理体系规范》,构建“预防-治理-应急”全流程防控体系,确保每个环节都有标准可依、有措施可循。

4.1

(一)高温异温区:“防自燃、强散热、快降温”三重防控

1.预防措施:

◦煤自燃预防:采空区回采结束后 45 天内完成永久性封闭(符合《煤矿安全规程》第 259 条),密闭墙采用“双墙夹泥”结构(内墙 240mm 砖墙+50mm 防火泥+外墙 240mm 砖墙),减少漏风;易自燃煤层采空区需注入氮气(注氮量≥采空区体积的 1.5 倍),抑制氧化反应;

◦设备散热优化:机电硐室选用防爆耐高温设备(如变频器工作温度范围-10℃-55℃),安装工业空调(制冷量≥2.5kW/10㎡)或散热风扇,确保硐室温度稳定在 30℃以下;大功率设备避免超负荷运行(负载率不超过额定值的 80%),定期清理散热片灰尘;

◦深部降温:开采深度超 800 米的矿井,需在工作面安装“井下制冷机组”(制冷量≥500kW),通过冷风管道将工作面温度降至 28℃以下;同时优化通风系统,加大工作面配风量(掘进工作面≥20m³/min,回采工作面≥500m³/min),加速热量排出。

2.治理措施:

◦采空区温度>30℃但<60℃时,启动“注氮降温”,提高注氮量至 500m³/h,同时检查密闭墙是否漏风,对漏风点采用防火泥封堵;

◦采空区温度>60℃或一氧化碳浓度>0.005%时,立即启动“注浆灭火”,通过钻孔向采空区注入水泥-水玻璃双液浆(凝固时间 5-10 分钟),隔绝氧气,扑灭自燃煤层;

◦机电硐室温度>30℃时,立即停止故障设备运行,启用备用设备,同时开启工业空调和排风扇,若温度仍超 34℃,撤离人员并封闭硐室,待温度降至安全范围后再检修。

4.2

(二)低温异温区:“设备保温、巷道防冻、人员防护”三位一体防控

1.预防措施:

◦设备保温:露天矿设备管路(液压管、水管)包裹 50mm 厚阻燃保温棉,水箱添加-35 号防冻液(温度<-25℃时选用-45 号),柴油选用对应标号防冻柴油(-10℃以下用-20 号,-20℃以下用-35 号);作业前对设备预热 30 分钟(怠速运转,待水温升至 40℃以上再作业);

◦巷道防冻:井工煤矿井口建设暖风房,采用“蒸汽加热”或“电加热”装置,确保入井风温≥2℃;浅部巷道淋水点安装导水管,将水引至水仓,避免水流沿巷道壁流淌结冰;冬季每 3 天对巷道地面清理 1 次,防止结冰;

◦人员防护:为露天矿作业人员配备防寒服(保暖温度-30℃以下)、防寒靴(防砸、防刺穿、保暖)、防冻手套,每 2 小时轮换休息 1 次,避免长时间暴露在低温环境;井下井口附近作业人员需穿戴加绒安全帽、保暖工作服,防止头部、身体冻伤。

2.治理措施:

◦露天矿设备管路冻结时,采用“热水浇灌”(水温 40-50℃)或“电伴热毯加热”(功率 500W/m)解冻,严禁用明火烘烤(避免管路变形、漏油引发火灾);解冻后检查管路密封性,如有渗漏立即更换;

◦井工煤矿巷道结冰时,用刮板清理冰块,在结冰区域撒布工业盐(每平方米撒盐量 50g),同时在巷道壁喷涂防水防冻涂料(如聚氨酯防水涂料),防止再次结冰;春季升温后,加强巷道淋水疏导,对出现裂隙的围岩采用水泥浆注浆加固(注浆压力 1.5-2MPa)。

4.3

(三)应急处置:“预案+演练+物资”保障底线安全

1.预案编制:

◦针对高温异温区,编制“煤自燃火灾应急救援预案”,明确火灾报警、人员撤离(沿新鲜风流方向撤离)、灭火处置(干粉灭火器、惰性气体灭火)流程;

◦针对低温异温区,编制“设备冻损应急处置预案”,明确设备解冻、故障维修、备用设备调配流程;

◦预案需每半年修订 1 次,确保与煤矿生产布局、设备更新情况匹配。

2.应急演练:

◦高温异温区每季度开展 1 次煤自燃火灾演练,模拟“采空区温度超标-一氧化碳浓度升高-人员撤离-注浆灭火”全流程,确保矿工掌握自救器使用方法(30 秒内完成佩戴)。

上一条:煤矿边坡滑坡与煤柱缺损科普

下一条:煤矿地质构造异常区科普