地质与钻孔应用软件

CUGTEM-GPR车载融合探测系统在武汉某堤坝地下管道探测中的应用

一、项目背景

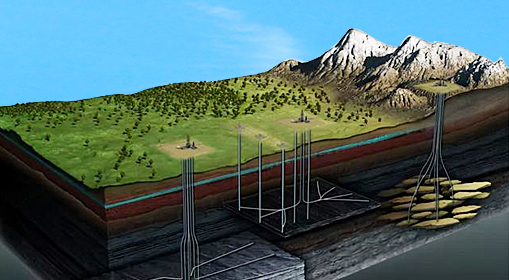

近日,武汉地大华睿地学技术有限公司受客户委托,对武汉某段堤坝道路开展专项物探勘察工作。本次探测工作核心目标:一是精准验证堤坝下两条已知管道(一条川气东输金属管道、一条横穿道路的浅埋电缆)的位置与埋深,二是检验 CUGTEM-GPR 车载瞬变电磁-探地雷达融合探测系统的高效性与准确性,为堤坝安全运维提供“看得见”的地下数据支撑。

堤坝作为防洪防汛的重要屏障,其地下管线的精准定位直接关系到结构安全。若管道位置不明,后续维修或加固作业可能误触管线,引发燃气泄漏、电缆故障等风险;尤其是川气东输管道这类高压输送管线,一旦受损,将对周边环境与人员安全造成严重威胁。本次勘察共布置 1 条测线,长度约 9.34 公里,探测总时长约 39 分钟。

(一)设备与核心配置

本次探测全程使用 CUGTEM-GPR 车载瞬变电磁-探地雷达融合探测系统,其中瞬变电磁法勘探装置采用共面等值反磁通标准线圈,为探测精度保驾护航。

(二)技术原理

CUGTEM-GPR 车载瞬变电磁-探地雷达融合探测系统的两种核心技术优势互补,形成“相互验证、精准定位”的探测体系:

•超浅层瞬变电磁法:通过不接地回线向勘探目标发送一次磁场,测量一次场激励电源关断后一段时间内的二次磁场变化,通过二次磁场衰减变化的信号特征来解释和反演地下介质结构的性状。其核心优势在于探测深度深,且对对“低阻体”敏感度极高,能无损、高效地捕捉到埋深 0-300 米的目标。

•三维探地雷达技术:是基于电磁波在地下介质中传播时,遇到介电常数差异的界面会产生反射波,通过分析反射波的双程走时、振幅和波形等特征,推断地下介质的空间结构、埋深及目标体形态。其核心优势是地下浅层高清成像,覆盖范围内,数据极为密集,确保不遗漏有用信息。

本次勘察的堤坝道路现场存在多重干扰因素,对设备抗干扰能力提出考验,地大华睿团队提前制定应对策略,确保探测顺利推进:

1.金属干扰:堤坝道路为沥青路面,部分路段下埋设有钢筋,可能对瞬变电磁中深部探测精度产生影响。团队通过调整摆放角度,避开钢筋密集区域,减少金属构件对电磁信号的耦合干扰。

2.外部电磁干扰:道路两侧架设有距地面约 5 米的供电线缆,且部分监测装置的供电电缆需地下穿路布设,形成持续电磁干扰。探测前,团队根据业主提供的电缆走向图,标记干扰源位置,通过系统自带的抗干扰算法过滤杂波,保障信号纯净度。

3.环境条件优势:测线位于非开放路段,行驶车辆少,且当天气候良好无降雨,避免了车辆震动、雨水导电对探测数据的影响,为高效采集高质量数据创造了有利条件。

精准锁定两条“地下脉络”本次数据解释以“图表结合+业主信息印证”为核心,分别对川气东输管道与浅埋电缆进行定位分析,确保结果真实可靠。

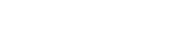

(一)川气东输管道检测:深层目标的“精准捕捉”

•图表分析:图上部黑白图为雷达探测剖面,因管道埋深超过雷达探测深度上限,未呈现明显信号;中部瞬变电磁多测道图与下部视电阻率图中,出现显著低阻异常,据业主提供的川气东输管道埋深更大的信息,判断多测道图 45 号点、视电阻率图 145 米左右的异常为川气东输管道;而多测道图 39 号点、视电阻率图 120 米处的异常,经判断为某浅埋管线(非目标管道)引起。

•最终定位:结合业主提供的“埋深 5 米以上”信息,确认川气东输管道位于测线 4km 段(XX 险段刻碑附近),顶部埋深约 6 米,与瞬变电磁探测的低阻异常位置完全吻合。

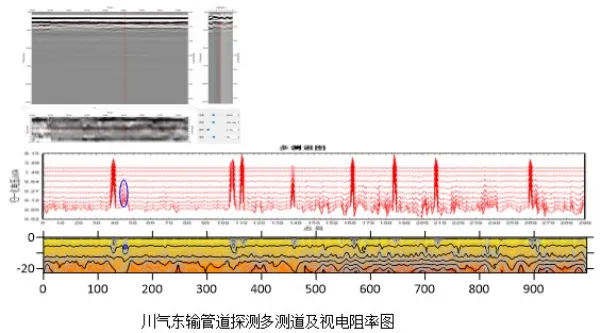

(二)电缆探测:浅层目标的“清晰成像”

•图表分析:图上部雷达探测剖面清晰显示,埋深约 0.5 米处存在连续反射信号,图像振幅和形态呈现典型的管线特征;中部多测道图和下部视电阻率图中 212 号点、水平方向约 715 米处,出现明显低阻异常,对应埋深约 0.6 米,与雷达信号高度匹配。

•最终定位:综合雷达与瞬变电磁技术的探测结果,确认电缆位于限高架前约 4 米(靠近电线杆处),顶部埋深约 0.5 米,两种探测方法的结果误差仅 0.1 米,可靠程度极高。

(一)结论

1.管道定位精准:通过 CUGTEM-GPR 车载融合系统,成功锁定两条目标管道——川气东输管道位于 XX 险段刻碑附近,顶部埋深约 6 米;浅埋电缆位于限高架前约 4 米,顶部埋深约 0.5 米的位置。

2.技术优势凸显:电缆埋深较浅,雷达与瞬变电磁的探测结果可互相印证,可靠程度极高。两种技术协同探测,解决了“浅深目标难兼顾”的问题;且车载系统仅用 39 分钟完成 9.34 公里探测,大幅提升作业效率。

3.设备性能可靠:在路面钢筋、周边供电线缆的干扰环境下,系统仍能精准捕捉目标信号,数据准确性与稳定性满足堤坝物探的实战需求。

(二)建议

1.资料对比验证:建议业主查阅电缆、川气东输管道的历史施工资料(如竣工图、管线坐标档案),与本次探测结果进一步比对,确认管道走向与埋深的一致性,为后续运维提供完整数据档案。

2.异常排查与隐患防治:除两条目标管道外,探测还发现其他异常信号。其中,瞬变电磁探测识别的异常数量更多,推测多数为道路旁监测装置的供电电缆所致。建议后续对异常区域进行排查,排除钢筋、监测电缆等干扰后,若剩余异常,可能为堤坝道路下的空洞,需通过钻孔验证;若确认存在空洞,应及时采用注浆方式填充,避免空洞扩大影响堤坝结构安全。

3.定期复测保障安全:建议每年对堤坝道路地下管线开展一次瞬变电磁-探地雷达融合探测,动态监测管道位置是否偏移、是否出现新的地下空洞,构建“探测-验证-处置-复测”的堤坝安全管理闭环。